2020/09/16

リモートワークで一番かわったこと

気付いたら夏が終わっていました…。今年の夏ってなんだったんですか。

今回は弊社の松下が「リモートワークで一番かわったこと」をテーマに、食生活について、要件定義・情報設計的な視点も含みつつ話しました。

新型コロナウイルスによって、多くの人の仕事・生活のスタイルが一変したかと思います。

弊社では、以前からリモートワークを取り入れていたこともあり、ほとんど毎日リモートワークという働き方に、大半のスタッフがスムーズに移行できました。

世の中的にはもう少しリモート移行が遅れるのではないかと思っていたのですが、意外にも迅速に進み、オンラインによる打ち合わせが一般的になったのは、東京オリンピックをひかえての時差通勤などと共に、リモートワークが推奨されていたのが幸いしたのかもしれません。

そんな中、私の生活で一番変わったのは食生活でした。

ところがリモートワークで通勤がなくなると、昼も晩も自宅の周辺で何とかしなければならない。加えて、特にイートインを基本としている店は緊急事態宣言やら外食自粛の影響などで臨時休業や閉店が相次いで、外食と出来合いのものを買ってくるだけでは食事のバリエーションが確保できなくなりました。

結果、晩についてはそれまで週末くらいしかしていなかった自炊をほぼ毎日するようになりました。

例えば、1人分の料理を作ろうと思っても、1人分だけの材料を買うことができません。ニンジン1/4本と言われても、その分量では普通売っていないため材料が余ってしまいます。

また、レシピというのは大体が3人分から4人分で書かれています。そうなると1人分に読み替えが必要になってきて面倒です。

さらに、料理は量が少ない方が難しくなるという問題があります。そこで材料の比率・手順などの工夫が必要になってきます。

最初から1人分のレシピだけが掲載されているサイトでもあればいいのですが、たとえそういうサイトがあったとしても、メニューのラインナップが好みにあうとは限らないので、様々なレシピを自分用にアレンジしたものをメモするようになりました。

世の中のレシピを見ていくと2人分にもかなり幅があり、大盛り1人分と見えなくもない量のこともあれば、ひとりでは食べ切れない量のこともあります。後者の場合には材料を元レシピから計算した2人分よりさらに少なめにするなどのアレンジをしていきます。

そこで、同じ料理を2回作ると大体買った材料を使い切れるようにすることにします。4人分の丁度半分ではなく使い切るように量・比率を変更したり、少量で購入することのできない材料を外したりもします。

先にも話しましたが、4人分のレシピを単純に半分の量にすれば2人分が出来るかというと、案外そうはならないことが多いです。材料が煮汁に浸かっている必要があるところを半分の量にしてしまうと、余程径の小さい鍋でないと浸からないとか、量が少ないとその分火の通りがはやくなってしまうとかいったことが起こります。材料と合わせて水や調味料の量、料理手順も調整します。

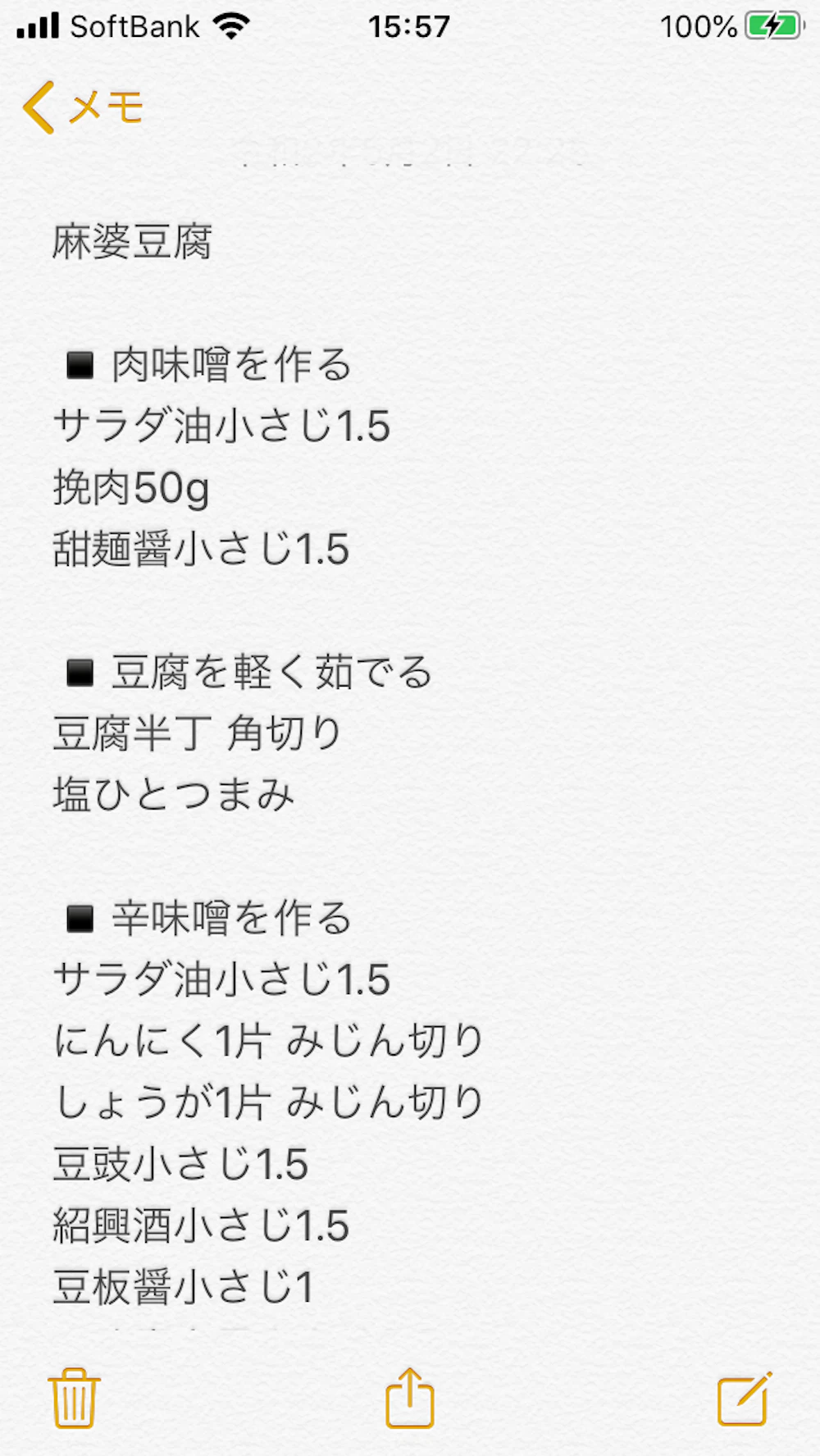

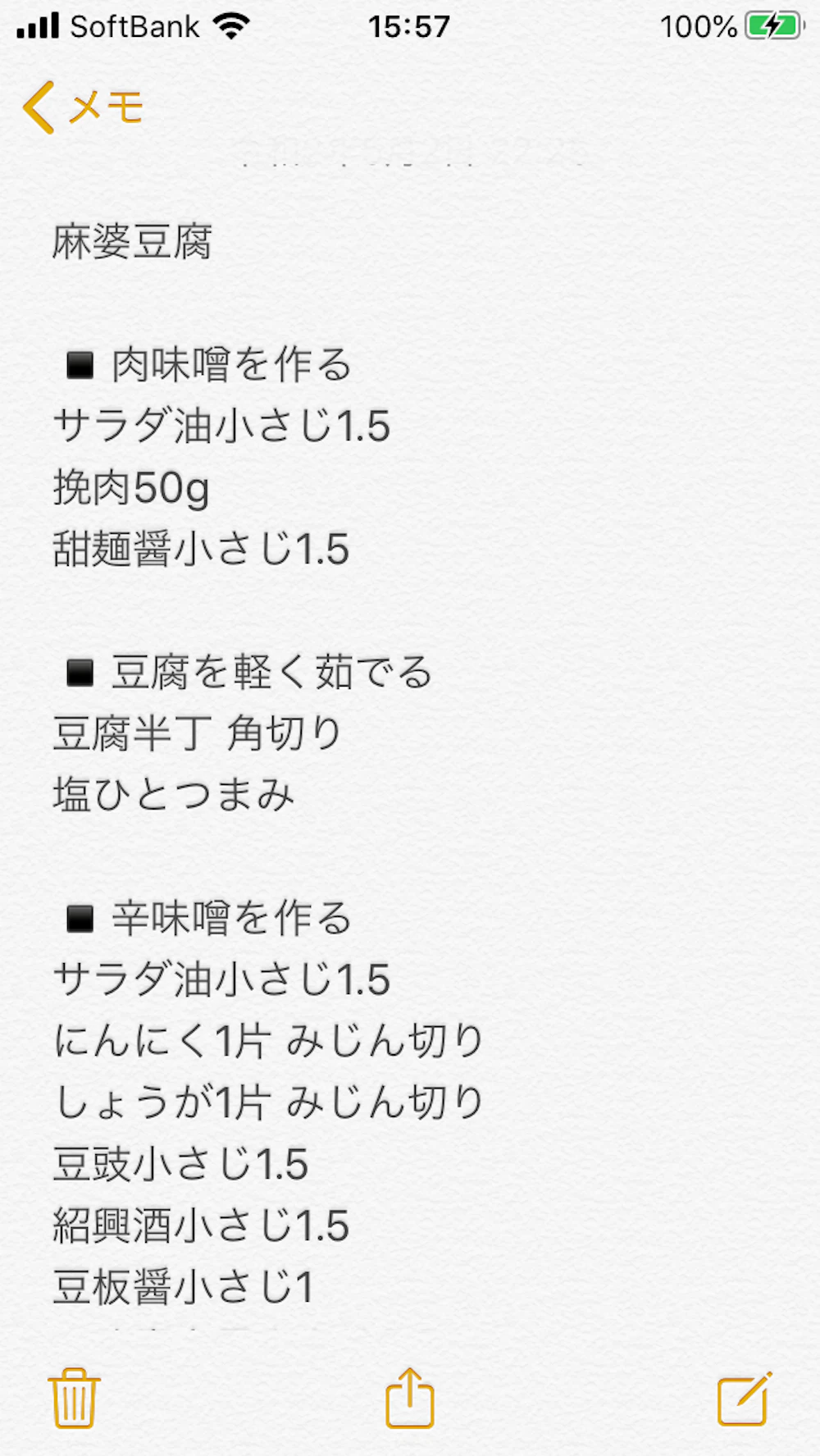

そうやって下の画像のようなレシピメモを作っています。

自分で見る用なので、あえて写真や細かい説明は省き、簡単な工程と材料ぐらいを書くようにしています。

自分で使う分にはメモで十分ですが、人に紹介するとなると圧倒的に説明不足なのでメモを元に編集してゆくことになります。編集は以下のようなルールで行うことにしました。

・基本はオーソドックスなレシピの構成

各々の手順を文章と写真で相応説明するのであれば、やっぱりオーソドックスなレシピの構成、冒頭に材料をまとめ、続けて各手順を説明するのがわかりやすいのでそのようにまとめます。

もしサイトとして作り込むならば、スクロールしても冒頭で提示された材料のリストが画面内に留まって、各々の手順で使うものがハイライトされるとよさそうです。

・説明は簡潔に、要点はおさえて

レシピを確認していて焦げたりしたら目も当てられないので説明は簡潔に、しかし注意が必要なポイントや守るべき分量・時間などはきっちりおさえて書くように心がけます。全体の流れをつかみやすいよう、工程数も少なめにします。

・2回作ってなお余る材料を書き出す

普通のレシピにはない項目として、日保ちしないものは次の日につくる料理で使うようにしなければならないので、2回作ってなお余る材料を書き出すことにしました。仮にデータベースに入れるのであれば、余った材料を使って出来るレシピを検索できるようにするといいかもしれません。

本編はその後、何品かレシピの紹介をして終わりなのですが、記事にまとめる前にぜひ一度作ってみてほしいという話が松下さんの方からあったので、私、西田が紹介されていたレシピの中から一品選んでレシピそのままに作ってみました。

日本では鶏肉とカシューナッツの炒め物の方がメジャーですが、宮保鶏丁はピーナッツと鶏肉の炒め物になります。四川料理だそうです。

材料はこちら。

鶏むね肉・もも肉 150g・小間切れ

酒 少々

胡椒 少々

片栗粉 小さじ1/2

唐辛子 1本・輪切り

花椒 お好み

ピーナッツ 50g

タレ (以下を合わせる)

- 砂糖 小さじ1

- 醤油 小さじ3

- 酢 小さじ1/2

タレ類を除いてこれらを用意しました。

ピーナッツはスナック用の食塩がまぶしてあるものでも大丈夫という話だったので、とりあえず売っていたものを。

表面に一通り火が通ったら一旦皿にあげておきます。

サラダ油適量に唐辛子の輪切りと花椒を入れて熱し、香りをたてます。火が強いとあっという間に焦げてしまうので注意らしいです。私の家はIHで火力が全然なので、そもそも中華料理をやってはいけないのかもしれません。

花椒の風味と唐辛子の辛みが効いていてご飯もお酒も進みます!

洗い物も少なくスリーステップで簡単に作れるので、忙しい時にもちょうどよさそうです。

個人的な反省点としては、鶏肉を大きめに切ってしまったので、もっと小さく切った方が何かと楽しかったのではと思いました。

もう一点、今回ピーナッツを全部使ったのですが、そうするとピーナッツの比重が明らかに多かったように感じたので、全部使わなくてもよかった気がします。そこは好みです。

よかったらお家で試してみてください!

今回は弊社の松下が「リモートワークで一番かわったこと」をテーマに、食生活について、要件定義・情報設計的な視点も含みつつ話しました。

新型コロナウイルスによって、多くの人の仕事・生活のスタイルが一変したかと思います。

弊社では、以前からリモートワークを取り入れていたこともあり、ほとんど毎日リモートワークという働き方に、大半のスタッフがスムーズに移行できました。

世の中的にはもう少しリモート移行が遅れるのではないかと思っていたのですが、意外にも迅速に進み、オンラインによる打ち合わせが一般的になったのは、東京オリンピックをひかえての時差通勤などと共に、リモートワークが推奨されていたのが幸いしたのかもしれません。

そんな中、私の生活で一番変わったのは食生活でした。

食生活の変化

毎日通勤していた時には、昼はオフィス近辺の店で食べるか買ってくる、晩も適当に食べて帰るか途中で何か買って帰って家で食べる、いずれも選択肢豊富で、まず困ることはありませんでした。ところがリモートワークで通勤がなくなると、昼も晩も自宅の周辺で何とかしなければならない。加えて、特にイートインを基本としている店は緊急事態宣言やら外食自粛の影響などで臨時休業や閉店が相次いで、外食と出来合いのものを買ってくるだけでは食事のバリエーションが確保できなくなりました。

結果、晩についてはそれまで週末くらいしかしていなかった自炊をほぼ毎日するようになりました。

1人分の料理は大変

ところで、一人暮らしで自炊の経験がある方なら覚えがあると思いますが、1人分の料理を作るのには様々な困難が伴います。例えば、1人分の料理を作ろうと思っても、1人分だけの材料を買うことができません。ニンジン1/4本と言われても、その分量では普通売っていないため材料が余ってしまいます。

また、レシピというのは大体が3人分から4人分で書かれています。そうなると1人分に読み替えが必要になってきて面倒です。

さらに、料理は量が少ない方が難しくなるという問題があります。そこで材料の比率・手順などの工夫が必要になってきます。

最初から1人分のレシピだけが掲載されているサイトでもあればいいのですが、たとえそういうサイトがあったとしても、メニューのラインナップが好みにあうとは限らないので、様々なレシピを自分用にアレンジしたものをメモするようになりました。

レシピメモのルール

前述のような諸々の事情に対処するために、レシピをメモするにあたっていくつかのルールを設けました。量は基本2人分

本当は1人分としたいところですが、材料を買うとか料理の手順を考えた時に、1人分というのはさすがに難しいため、基本2人分としました。世の中のレシピを見ていくと2人分にもかなり幅があり、大盛り1人分と見えなくもない量のこともあれば、ひとりでは食べ切れない量のこともあります。後者の場合には材料を元レシピから計算した2人分よりさらに少なめにするなどのアレンジをしていきます。

同じレシピで2回作って大半の材料を消費できるように

1人分・2人分の料理を作るのに困るのが、4人分の材料でニンジン1本となっている時に、2人分を作りたいと思っても、ニンジンは1本単位でしか売っていないということです。そこで、同じ料理を2回作ると大体買った材料を使い切れるようにすることにします。4人分の丁度半分ではなく使い切るように量・比率を変更したり、少量で購入することのできない材料を外したりもします。

必ず何度か作る

最も大事なのは、必ず何度か作って必要があれば改良することです。先にも話しましたが、4人分のレシピを単純に半分の量にすれば2人分が出来るかというと、案外そうはならないことが多いです。材料が煮汁に浸かっている必要があるところを半分の量にしてしまうと、余程径の小さい鍋でないと浸からないとか、量が少ないとその分火の通りがはやくなってしまうとかいったことが起こります。材料と合わせて水や調味料の量、料理手順も調整します。

そうやって下の画像のようなレシピメモを作っています。

自分で見る用なので、あえて写真や細かい説明は省き、簡単な工程と材料ぐらいを書くようにしています。

編集のルール

自分で使う分にはメモで十分ですが、人に紹介するとなると圧倒的に説明不足なのでメモを元に編集してゆくことになります。編集は以下のようなルールで行うことにしました。

・基本はオーソドックスなレシピの構成

各々の手順を文章と写真で相応説明するのであれば、やっぱりオーソドックスなレシピの構成、冒頭に材料をまとめ、続けて各手順を説明するのがわかりやすいのでそのようにまとめます。

もしサイトとして作り込むならば、スクロールしても冒頭で提示された材料のリストが画面内に留まって、各々の手順で使うものがハイライトされるとよさそうです。

・説明は簡潔に、要点はおさえて

レシピを確認していて焦げたりしたら目も当てられないので説明は簡潔に、しかし注意が必要なポイントや守るべき分量・時間などはきっちりおさえて書くように心がけます。全体の流れをつかみやすいよう、工程数も少なめにします。

・2回作ってなお余る材料を書き出す

普通のレシピにはない項目として、日保ちしないものは次の日につくる料理で使うようにしなければならないので、2回作ってなお余る材料を書き出すことにしました。仮にデータベースに入れるのであれば、余った材料を使って出来るレシピを検索できるようにするといいかもしれません。

本編はその後、何品かレシピの紹介をして終わりなのですが、記事にまとめる前にぜひ一度作ってみてほしいという話が松下さんの方からあったので、私、西田が紹介されていたレシピの中から一品選んでレシピそのままに作ってみました。

宮保鶏丁 - ゴンバオジーディン (2人分)

日本では鶏肉とカシューナッツの炒め物の方がメジャーですが、宮保鶏丁はピーナッツと鶏肉の炒め物になります。四川料理だそうです。

材料はこちら。

材料

サラダ油 適量鶏むね肉・もも肉 150g・小間切れ

酒 少々

胡椒 少々

片栗粉 小さじ1/2

唐辛子 1本・輪切り

花椒 お好み

ピーナッツ 50g

タレ (以下を合わせる)

- 砂糖 小さじ1

- 醤油 小さじ3

- 酢 小さじ1/2

タレ類を除いてこれらを用意しました。

ピーナッツはスナック用の食塩がまぶしてあるものでも大丈夫という話だったので、とりあえず売っていたものを。

調理工程

1. 鶏肉を炒める

表面に一通り火が通ったら一旦皿にあげておきます。

2. 唐辛子と花椒で香りをたてる

サラダ油適量に唐辛子の輪切りと花椒を入れて熱し、香りをたてます。火が強いとあっという間に焦げてしまうので注意らしいです。私の家はIHで火力が全然なので、そもそも中華料理をやってはいけないのかもしれません。

3. 鶏肉とピーナッツ、タレを合わせて炒める

完成!

2回作ってなお余る材料

感想

レシピにあったアドバイス通り、半分をご飯、半分をハイボールといただきました。花椒の風味と唐辛子の辛みが効いていてご飯もお酒も進みます!

洗い物も少なくスリーステップで簡単に作れるので、忙しい時にもちょうどよさそうです。

個人的な反省点としては、鶏肉を大きめに切ってしまったので、もっと小さく切った方が何かと楽しかったのではと思いました。

もう一点、今回ピーナッツを全部使ったのですが、そうするとピーナッツの比重が明らかに多かったように感じたので、全部使わなくてもよかった気がします。そこは好みです。

よかったらお家で試してみてください!