テトリスの歴史をたどる、誕生から現代まで

目次

酔ってるときに考えたことは全て間違っています。

この記事は、社内イベント「お茶会」での発表内容をもとにまとめたものです。

今回は弊社の wataru が「テトリスの誕生とその歴史」について話しました。

1980年代の旧ソ連で生まれたテトリスが、どのようにして国境を越え、多くの企業を巻き込みながら世界的な人気作品になっていったのか。

今回は、テトリスがどのように世界中に広がり、今に至るのかを、歴史的な側面から紹介したいと思います。

01 テトリスとは

テトリスは、縦20マス×横10マスのフィールドに「テトリミノ」と呼ばれる 7 種類のブロックを落としていき、横一列を揃えて消していくパズルゲームです。

シンプルなルールながら、ブロックの積み方や消し方によって状況が大きく変わる戦略性があり、つい夢中になってしまう魅力があります。

そのゲーム性の高さから、さまざまなハードに移植されて世界中で大ヒット。

後に登場する『ぷよぷよ』『コラムス』『ドクターマリオ』など、いわゆる「落ちものパズルゲーム」の原点ともなりました。

現在は、テトリスに関するライセンスを一括して管理するザ・テトリス・カンパニーが存在し、正式なライセンスを受けた企業のみがゲームを提供できる仕組みになっています。

また、プレイ体験を一定に保つためのガイドラインも定められており、それに準拠した仕様でなければライセンスは許可されません。

主なガイドライン項目

- 7種類のテトリミノとそれぞれの色指定

- ホールド機能(一度だけ他のミノと入れ替えが可能)

- ゴースト表示(落下位置の影を表示)

- SRS(Super Rotation System) による共通の回転ルール

- Next表示(次に落ちてくるミノを複数表示)

- ソフトドロップ/ハードドロップの実装

02 テトリスの歴史

誕生

1984年、旧ソ連。

当時モスクワのソビエト科学アカデミーで働いていたアレクセイ・パジトノフは、仕事の合間に同僚たちとコンピュータで遊べるゲームを作って楽しんでいました。

彼が目をつけたのは、子供のころ夢中になっていた「ペントミノ」というパズルゲーム。5 つの正方形でできた様々な形を組み合わせて遊ぶものでした。

しかし、ペントミノの形は複雑すぎてコンピュータ向きではなかったため、アレクセイはそれを簡略化し、4 つのブロック(テトロミノ)に置き換えました。

最初は、ただ画面上にブロックを組み合わせるだけのゲームでしたが、やがてそれが「ピースを上から落とし、横一列に並ぶと消える」という今のテトリスの形に進化していきます。

そして、彼はこのゲームに、ギリシャ語で“4”を意味する「テトラ」と、アレクセイが好きだったスポーツ「テニス」を掛け合わせて「テトリス」と名付けました。

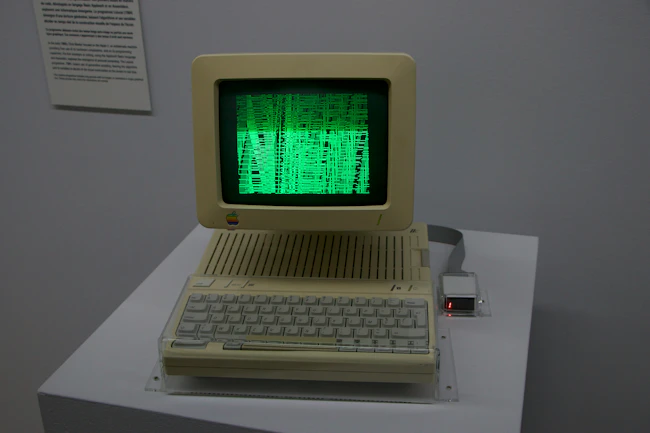

完成した初期のテトリスは、シンプルなグラフィックながら中毒性があり、研究所内で瞬く間に広まりました。

実際に動作している様子は、現在も一部の記録映像が YouTube などで見られるので、気になる方はぜひ検索してみてください。

国境を越えるテトリス

テトリスは、ソビエト科学アカデミーの中でブームを巻き起こしていました。

開発者のアレクセイ・パジトノフは、研究所の外でも多くの人に遊んでもらいたいと考え始めます。

当時のソ連では、まだコンピュータは研究機関などに限られていました。

しかし、西側ではIBM PC互換機が急速に普及しており、その流れを受けて『テトリス』もIBM PC向けに移植されることになります。

アレクセイはそれに目をつけ、当時学生だったヴァディム・ゲラシモフに移植を依頼。

パスカルで書かれたコードはIBM PC向けに移し替えられ、MS-DOS版のテトリスが誕生しました。

完成したテトリスはコピーによって瞬く間に広がり、研究所の仲間から仲間へ、さらにその先へと伝わっていきます。

やがてその波は国境を越え、ハンガリーのコンピュータ機関「SZKI」にまで届きました。

そして、このハンガリーでテトリスがある企業家の目に留まり、ついに世界へと広がっていくことになります。

ライセンスをめぐる混乱

ハンガリーの研究機関で見つかったテトリスは、イギリスでアンドロメダ・ソフトウェアを経営するロバート・スタインの目に留まります。

彼はすぐにソビエト科学アカデミーに連絡を取り、ライセンスの取得を打診しました。数週間後、アレクセイから「取引の締結を望む」という返事が届きます。

ところが、このやり取りは「これから交渉を始めたい」という意味に過ぎませんでした。

しかしスタインはこれを「すでに承認を得た」と早合点し、正式な契約を結ばないまま世界中の企業にライセンスを提供し始めてしまいます。

こうして、まだ誰も正式な権利を持たないまま、複数の会社が「自分たちがテトリスの権利者だ」と主張する状況が生まれていきました。

この勘違いこそが、後に大きな混乱を呼ぶ火種となったのです。

商業版テトリスの登場

こうした混乱の中でも、いくつかの企業はテトリスを商品化へと進めます。

そのひとつ、アメリカのスペクトラム・ホロバイト社は、1987年にソ連を象徴する赤いパッケージを用いた商業版を発売しました。このゲームは西側市場で注目を集め、PCを中心にさまざまなプラットフォームへ移植されていきます。

ただし当時、テトリスの正式な権利はソ連の国営機関「ELORG(エロルグ)」が握っており、アレクセイ個人には権利がなかったことは押さえておく必要があります。

この構造が、後に大規模なライセンス争いを引き起こす要因となりました。

そして、この商業版を手にした日本のゲーム会社 BPS の ヘンク・ロジャースは、テトリスに強く惹かれました。

この出会いが、後に任天堂を巻き込み、世界的ブームの引き金となっていきます。

ファミコン版テトリスと任天堂との接点

1988年、テトリスは家庭用ゲーム機へと展開されていきます。そのきっかけをつくったのが、日本で活動していたヘンク・ロジャースでした。

彼はまず日本向けのPC版テトリスの販売権を取得し、国内での発売を実現します。さらに、アタリの子会社テンゲンが家庭用版を計画していたことから、アタリを通じてファミコン版のライセンスも手に入れることに成功しました。

こうして1988年12月、ファミコン版テトリスが発売されます。当初は 4 万本程度の出荷を見込んでいましたが、任天堂による販売支援もあり、結果的に200万本を超える大ヒットとなりました。

モスクワ交渉と携帯ゲーム機ライセンス

1988年末のファミコン版『テトリス』発売時点では、家庭用/携帯用の権利関係は未整理で、任天堂自身は家庭用の権利を保有していませんでした(BPS がテンゲン経由で得たライセンスに基づく発売で、任天堂は自社プラットフォームでの発売を許諾したのみ)。

1989年、任天堂は新型携帯ゲーム機「ゲームボーイ」の発売を控え、ヘンク・ロジャースはテトリス同梱を実現するため、モスクワで国営機関 ELORG エロルグのベリコフと直接交渉に臨みます。

交渉の過程で、家庭用・携帯用・アーケード用のライセンスが曖昧なまま世界中に流通していた実態が明らかになりました。

最終的に、任天堂は家庭用ゲーム機向けの独占ライセンスを正式に取得。

さらに、携帯機向けについては BPS が仲介に入り、ELORG から権利を受け任天堂へ供与されました。

この結果、ゲームボーイ版『テトリス』はBPS経由のライセンスで発売されることになります。

この契約が、後に起こるテンゲンとの訴訟で任天堂が勝訴する決定的な根拠となりました。

ライセンス戦争 勃発

同じ1989年、アメリカでは任天堂も NES(Nintendo Entertainment System) 向けに『テトリス』を発売しようとしていました。

しかしここで問題となったのが、アタリの子会社テンゲンが任天堂の承認を得ないまま、独自に商品化を進めていたことです。

テンゲンは「自分たちこそ正当な権利者だ」と主張し、1989年に独自の NES 版『Tetris』を発売しました。

これに対して任天堂も、モスクワで ELORG と正式契約を結んだライセンスを根拠に公式版を投入。

アメリカ市場には、ふたつの異なる「NES版テトリス」が並ぶという異常事態が発生します。

この争いは裁判に発展し、最終的に任天堂が ELORG との正式契約を証拠として勝訴。

テンゲン版は回収され、市場から姿を消しました。

この結果、任天堂が家庭用ゲーム機における正当なライセンス保有者であることが公式に確認されました。

なお、それまでテンゲン経由で販売されていたファミコン版の権利関係は、その後、任天堂経由のライセンスへと整理されています。

ゲームボーイと世界的ブーム

1989年、任天堂は携帯型ゲーム機「ゲームボーイ」を発売しました。

当初は『スーパーマリオ』など自社タイトルを同梱する案もありましたが、ヘンク・ロジャースは「テトリスこそが大衆に広がるゲームだ」と考え、任天堂アメリカの荒川実社長を説得します。

その結果、北米版ゲームボーイには『テトリス』が同梱されました。

この判断は大成功を収め、数千万本規模の販売を記録。通信ケーブルによる対戦プレイも人気を集め、テトリスは社会現象にまで成長しました。

ゲームボーイとテトリスは切っても切れない存在となり、この成功によって任天堂は携帯ゲーム市場を独占する圧倒的な地位を築いたのです。

ゲーム業界での広がり

家庭用ゲームで覇権を握った任天堂の陰で、割を食った企業もありました。

アーケードで『テトリス』を人気作に育てていたセガは、家庭用機メガドライブへの移植を計画しましたが、任天堂との契約に阻まれ発売を断念せざるを得ませんでした。

一方、日本の BPS は『テトリス2+ボンブリス』を発売し、爆発的な連鎖消去を取り入れるなど独自の発展を遂げます。その後も『スーパーテトリス』シリーズへと進化し、多彩なバリエーションが生まれました。

こうした企業間のせめぎ合いを経ながらも、テトリスはアーケードや家庭用、携帯機といった多様なプラットフォームに展開し、やがて世界大会「CTWC(クラシック・テトリス・ワールド・チャンピオンシップ)」が開かれるなど、単なるゲームを超えた文化へと成長していきました。

権利の整理と現在のテトリス

ソ連崩壊後も、国営機関 ELORG はテトリスの権利を主張し続けていました。複雑に入り乱れたライセンス問題がようやく収束へと向かうのは、1996年になってからです。

ヘンク・ロジャースはアメリカに子会社を設立し、「ザ・テトリス・カンパニー(The Tetris Company)」を立ち上げました。ここで初めて、テトリスのライセンス管理が一元化されることになります。この時点でアレクセイ・パジトノフ自身も権利者となり、長年の苦労の末、正当な利益を受けられるようになりました。

その後、ヘンクとアレクセイは「テトリス・ホールディング」を設立し、エロルグを買収。こうしてテトリスの権利は完全にふたりの手に渡ることになります。

現在は、ヘンクの娘であるマヤ・ロジャースがアメリカ BPS の CEO を務め、2019年には社名を「Tetris, Inc.」へと改めました。

さらにザ・テトリス・カンパニーは、プレイ体験を世界で統一するための「テトリス・ガイドライン」を策定。これに準拠したタイトルが「公式テトリス」として認められるようになり、以降に登場した『テトリスワールド』を皮切りに、今日に至るまでそのルールが受け継がれています。

03 その後に登場したさまざまなテトリス

テトリスは時代とともに姿を変え、いまなお多様な形で遊ばれ続けています。ここでは代表的な作品をいくつか紹介します。

- ゲームボーイ版テトリス & テトリスDX

- シンプルながら完成度の高い移植で、シリーズの原点を味わえる定番。Switch Online でプレイ可能。

- ぷよぷよテトリス2

- セガが手がけた人気クロスオーバー。アドベンチャーモードや多彩なルールがあり、ぷよぷよとテトリスの両方を楽しめる。

- TETRIS Forever

- アレクセイの最初のバージョンから BPS 制作版まで収録した、資料館的タイトル。テトリスの歴史を辿りたい人におすすめ。

- TETRIS 99

- 99人同時対戦の“テトリス版バトルロイヤル”。オンラインで世界中のプレイヤーと競える新しい遊び方。Switch Online 加入者は無料でプレイ可能。

- 99人同時対戦の“テトリス版バトルロイヤル”。オンラインで世界中のプレイヤーと競える新しい遊び方。Switch Online 加入者は無料でプレイ可能。

- TETRIS EFFECT

- 美しい映像とサウンドが融合した没入型テトリス。VR にも対応し、従来の枠を超えた体験を提供。

- TETRIS THE GRANDMASTER 4

- 超高速・高難度のスピードテトリス。限界に挑む硬派な設計で、Steam で展開中。初心者向けモードも搭載。

04 まとめ

テトリスの歴史を振り返ると、ソ連の研究所から始まり、世界中の企業を巻き込んだライセンス争い、そして任天堂のゲームボーイでの大ヒットへと続いていきます。複雑な経緯を経ながらも、今もなお世界大会が開かれ、次々と新しいバージョンが生まれているのは、このゲームが持つ普遍的な魅力ゆえでしょう。

ただ、その「どこが面白いのか」を言葉で説明するのは意外と難しいかもしれません。ルールは単純なのに、遊んでみると妙に集中してしまう。気づけば時間を忘れ、積み方ひとつで一喜一憂している。うまく 4 段消しが決まったときの爽快感は、他ではなかなか味わえない体験です。

だからこそテトリスは、誕生から数十年を経てもなお、世界中で遊ばれ続けているのでしょう。

S2ファクトリー株式会社

様々な分野のスペシャリストが集まり、Webサイトやスマートフォンアプリの企画・設計から制作、システム開発、インフラ構築・運用などの業務を行っているウェブ制作会社です。

実績

案件のご依頼、ご相談、その他ご質問はこちらからお問い合わせください。