カスタムする人もしない人も、自作キーボードの世界

目次

この記事は、社内イベント「お茶会」での発表内容をもとにまとめたものです。

今回は弊社の maya が「自作キーボード」について話しました。

普段、何気なく使っている「キーボード」。

でも実は、こだわり出すととことん深くて、個性がにじみ出るガジェットでもあります。

今回は、「自作キーボード」というちょっとディープな世界について、実際に使っているスタッフの実例も交えながらご紹介したいと思います。

01 キーボードの基本

キーボードと一口にいっても、構造や仕様には多くのバリエーションがあります。まずはその基本的な要素について整理してみます。

キータイプ(Key Type)

キーボードの「打ち心地」や「音の感触」は、このキータイプによって大きく左右されます。

代表的な方式には以下のようなものがあります。

- メンブレン:一般的な家電量販店でよく見かけるタイプ。価格が安く、静音性に優れます。

- メカニカル:スイッチ構造が独立しており、押下感や耐久性が高いのが特徴

- 静電容量無接点:東プレなどに代表される方式で、スムーズな打鍵感が魅力

- 磁気式(ラピッドトリガー):最近注目を集めているゲーミング向けの技術で、押し込みの深さに応じて入力を制御可能

キースイッチ(Key Switch)

とにかく種類が多く、スイッチ選びは奥が深いです。

メカニカルスイッチに限っても、ざっくり以下の3系統に分かれます。

- リニア:滑らかに押せる、反発の少ないタイプ(例:赤軸)

- タクタイル:途中で軽い引っかかりがある。指に返ってくる感触が心地よい(例:茶軸)

- クリッキー:カチッというクリック音が特徴(例:青軸)

以前は「赤軸」「青軸」といったスイッチの色で分類されることが一般的でしたが、近年ではそうした呼び方はあまりされなくなり、打鍵感や構造そのもので選ぶ傾向が強くなっています。

サイズ

サイズは物理的大きさというより「キーの数」で分類されます。

- フルサイズ(100%):テンキー含むすべてのキーが揃っている

- テンキーレス(87%、80%):テンキーなし。省スペースで人気

- 75%、65%、60%、40%、分割型 など様々なサイズが存在

用途や机の広さに応じて、自分に合ったサイズ感を選ぶのがポイントです。

配列

キーボードには、キーの並びや形状にいくつかの種類があります。

- JIS配列(日本語):日本で一般的な配列で、Enterキーが縦長。

- ANSI配列(英語):海外製のキーボードでよく見られる配列。Enterキーが横長で、キーの数も少し少なめです。

- Alice配列:手首の自然な角度に合わせて、左右に分かれたようなデザイン。エルゴノミクス配列とも呼ばれます。

自作キーボード界隈では、こうした物理的な配列を自由に選べるのも魅力のひとつです。

キーキャップの種類と形状

キーボードの見た目や打ち心地に大きく関わるのが「キーキャップ」です。

キーキャップには、材質・印字方式・形状(プロファイル)など色々な違いがあり、中でも形状の違いは、打鍵感や操作性に大きく影響します。

プロファイル(キーキャップの形状)

プロファイルとは、キーキャップの列ごとの高さや傾斜の違いを指します。

タイピングのしやすさや、指の動きやすさ、見た目の印象に関わるポイントです。

大きく分けて、次の2つの観点があります:

- 列ごとの形状(段差あり/フラット)

- 段差あり(スカルプチャード):列ごとに高さと角度が異なり、自然な指の動きに合う設計(Cherry、SA)

- フラット:すべてのキーが同じ形状で並ぶ。配列の自由度が高く、整った見た目(DSA、XDA)

- キー全体の高さ(フルプロファイル/ロープロファイル)

- フルプロファイル:標準的な高さ。一般的なメカニカルキーボードに多い

- ロープロファイル:薄型設計で、軽い打鍵感や省スペース性を重視する人向け

このあたりは完全に好みと慣れの世界です。

02 キーボードに求めるもの

これだけたくさん構成要素があるので、キーボードに求めるものも人それぞれ違います。

- 打ち心地(打鍵感):指に吸い付くような感触/軽やかに跳ね返る反発感 など

- 見た目:色・形・キーキャップのデザインなど、見ていて気分が上がるもの

- 音:静かにタイピングしたい派もいれば、「カチャカチャ音」に心地よさを感じる人も

- 機能性:プログラマブルなキー、マクロ、ホットスワップ対応など

- 操作性:キーの配置や大きさ、手の動きに無理がない構成

- 身体的なフィット感:肩こりや手首の疲れを軽減するエルゴノミクス重視設計など

指の長さや関節の可動域、動かしやすい角度など、身体のつくりは人によって異なります。既製品の配置では無理があると感じる場面も少なくありません。

さらに、トラックボールやトラックパッド、ロータリーエンコーダといったパーツを組み込めば、

操作性や機能性も自分好みに調整することが可能です。

こうした様々な好みや要求に応じて、人はキーボードをカスタマイズし、自作するようになります。

03 S2スタッフのキーボード紹介

「自作キーボード」に明確な定義はありません。キットを組み立てる人もいれば、基板から設計する人もいて、その幅はとても広いです。

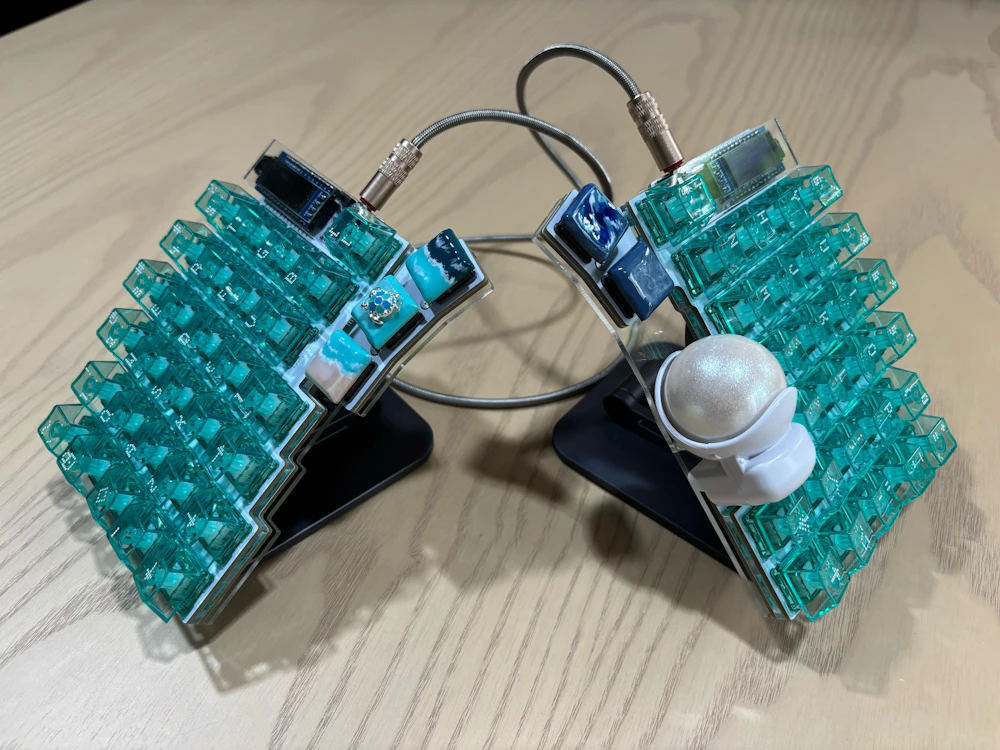

私が使っているキーボード:Keyball61

- ベース:Shirogane Lab Keyball61

- カスタマイズ

- キースイッチ(Gateron KS-9 Silent 2.0 Switch Set White)

- キースイッチ親指部分(Ambients Silent Choc Switches)

- キーキャップ(Asimov Cherry Profile Transparent Keycaps)

- スタンド(UGREEN スマホスタンド)

- トラックボール(ぺリックス交換用トラックボール)

- 装飾パーツ

左右分離型で、手や肩への負担を軽減するエルゴノミクス設計です。

ベースは既製のキットですが、キーキャップやトラックボール、装飾パーツ、傾斜スタンドなどはすべて自分でカスタマイズしています。

透明なキーキャップをベースに、左手側には亀モチーフの装飾。

ちょっとした遊び要素ですが、こういう部分まで自由にいじれるのが楽しいところです。

一般的なキーボードが100個前後のキーを持つのに対し、Keyball61 は名前の通り、キー数が61個とコンパクトです。その分、「レイヤー」という仕組みを使って、キーに複数の役割を持たせることで操作を切り替えられるようにしています。

例えば、特定のキーを押しながら別のキーを押すことで、数字や記号、音量調整など別の機能を呼び出すことが可能です。

設定には、REMAPというブラウザツールを使えば、対応キーボードであれば簡単にカスタマイズできます。

現在は61キー構成で使っていますが、そろそろこの構成を卒業して、39キーに挑戦してみたいと思っています。

スタッフのキーボード①:可愛さ重視の 2 台体制

▲ 上段:NuPhy Halo75 V2

- ベース:NuPhy Halo75 V2

- カスタマイズ:スイッチ(Y2Kスタイルキーキャップ)

高品質な既製キーボードをベースに、キーキャップだけで世界観をガラッと変えたカスタム例です。

一般的な配列と標準的な高さの構成で、扱いやすい定番タイプ。

淡い色合いとラウンド感のあるフォントが、レトロポップな印象を与えてくれます。

▼ 下段:Tofu60 2.0 + Gateron Mini i + Meow Xmas Keycaps

- キット:Tofu60 2.0

- カスタマイズ:

- スイッチ(Gateron Mini i Switch)

- キーキャップ(Meow Xmas Keycap Set)

本体・スイッチ・キーキャップをすべて自分好みに選び抜いた完全カスタム構成です。

こちらも標準的な配列・高さで、使い勝手とかわいさのバランスを重視。

季節感のあるデザインを楽しみながら、用途や気分に応じて 2 台を使い分けています。

スタッフのキーボード②:夏の海を閉じ込めたカスタム塗装キーボード

- ベース:Helix rev3 LP

- カスタマイズ:キーキャップ

左右分離型でキーが格子状に並ぶ「オーソリニア配列」、ロープロファイル仕様のスリムなデザインなど、Helix rev3 LP はエルゴノミクス性と機能性の両立を目指した構成です。

このキーボードの最大の特徴は、キーキャップのカスタム塗装。

さらに、市販のクリアキーキャップにネイルジェルを何層にも重ね、UV / LEDライトで硬化。マグネットネイルできらめきを加えたり、ホログラムフレークを閉じ込めたりすることで、夏の海を思わせる透明感ある仕上がりになっています。

また、パールパーツを埋め込むことで、視認性と触感でホームポジションを把握しやすくしています

そのほか、傾斜スタンドで角度調整を行ったりと、実用面でも細かくカスタマイズしたキーボードです。

スタッフのキーボード③:くすみカラーと打鍵音が決め手の既製モデル

- ベース:Keychron V1 Max

こちらは既製品の Keychron V1 Max。くすんだ色合いのレトロカラーモデルに惹かれて購入したとのことです。

Escキーだけ赤い配色になっているのが少し気になるようで、「いずれ白で統一したい」と、見た目のカスタマイズも検討中。

心地よい打鍵音がお気に入り。一方で、キー間隔やストロークの深さにはまだ慣れておらず、今後は静音リングを入れて操作感の調整もしてみたいそうです。

こんなキーボードでタイピングできるの?

キーが少なかったり、配置が独特だったりする自作・カスタムキーボード。「それで本当に打てるの?」と疑問に思う人もいるかもしれません。

実際に、既製品とカスタムキーボードの両方でタイピングゲームに挑戦してみた結果がこちらです。

指標 | 既製キーボード | カスタムキーボード |

|---|---|---|

スコア | 315 | 348 |

入力時間 | 57秒22 | 54秒84 |

入力文字数 | 344文字 | 359文字 |

ミス入力数 | 15 | 14 |

WPM | 360.65 | 392.72 |

正確率 | 95.63% | 96.1% |

結果としては、大きな差は出ないどころか、カスタムの方がやや良いスコアに。とはいえ、これは「使い慣れた状態」であることが前提です。

カスタムキーボードは、自分の指の動きや姿勢、押しやすいキー配置に合わせて設計できるため、慣れてくればパフォーマンス向上の余地もあると感じています。

今はまだ「既製品と遜色ない」くらいですが、もっと自分に合ったキー配置やレイアウトにしていけば、さらに打ちやすくなるはずです。

04 キーボードマーケット トーキョー

キーボードを愛する人々が一堂に会する「キーボードマーケット トーキョー」は、年に一度開催される“キーボードの即売会”です。2024年に初開催され、2025年3月には 2 回目の開催を迎えました。

今年は来場者が約2,000人にのぼり、第 1 回と比べて会場規模・出展サークル数・出展企業数が倍増。会場では、試打可能な展示や即売、カスタムキーボードのデモなどが行われ、企業から個人まで幅広い出展者が参加していました。

私も当日スタッフとして参加していたのですが、現場の盛り上がりを肌で感じることができました。イベントは毎年春に定期開催される予定で、2026年3月の開催もすでに決まっているそうです。

出展者との交流や現場での学びも多く、キーボードの“今”を体感できる、濃密なイベントでした。

会場で見かけた気になるキーボードたち

イベントでは、企業だけでなく個人でも出展している方が多く、それぞれのブースに工夫を凝らしたキーボードが並んでいました。実際に会場で見かけて気になったキーボードをいくつか紹介します。

ラッコキーボード

キーがひとつだけという、インパクト抜群の超ミニマルなキーボード。

見た目はただのボタンですが、「これもキーボードなんだ」と思わせられる強烈な存在感がありました。

このキーにはデフォルトで「Ctrl + S(保存)」が割り当てられており、ワンキーでも実用性はしっかりあります。キーマップは Remap や VIA を使って自由に変更できるとのことでした。

Editor50

文章作成・編集を主眼に置いて設計されたユニークなキーボード。

PDFなどの文書を大量に扱う作業を想定し、左右に2基のロータリーエンコーダーを搭載。スクロールやページ送りなどの操作を片手で効率よく行えるよう設計されています。

dotmatrix40

dotting-dotsは、デザイナーとエンジニアがタッグを組んで製作しているキーボードブランド。

この「dotmatrix40」は、40キー構成のコンパクトなレイアウトで、整ったキー配置とミニマルな配色が特徴です。デザイン性と実用性のバランスが取れた一台として目を引きました。

05 個人的なこれから

キーボードの世界は、まだまだ試したいことだらけです。

最近気になっているのが フットペダル。

上下左右の4方向入力ができるタイプを想定していて、足でレイヤー切り替えができたら便利そうだなと感じています。

ただ、接続や配線まわりの取り回しがネックになりそうなので、導入はまだ検討中です。

また、PCB基板から作ってみるのもひとつの目標です。

完成されたキットではなく、自分で設計した配列をもとに、基板から組み立てていくことで、より深く自作キーボードの仕組みを理解できるはず。

あとは、初心者向けのはんだ付けワークショップもいつかやってみたいです。

興味はあるけどハードルが高いと感じている人も多いので、もっと気軽にこの世界に入ってこられる機会をつくれたらいいなと思っています。

06 キーボード界隈の今後

自作キーボードの世界は、まだまだ広がり続けています。

設計、基板、パーツ選び、配列や塗装、それぞれの要素を、自分の使い方や好みに合わせて自由に組み合わせることができます。

技術的なハードルはありますが、コストを度外視すれば、「自分のためだけの道具」をとことん追求することも可能です。

興味を持った方は、イベントに足を運んでみたり、量販店などに行って触ってみることから、気軽に始めてみてもらえればと思います。

今回の発表が、そのきっかけになれば嬉しいです。

S2ファクトリー株式会社

様々な分野のスペシャリストが集まり、Webサイトやスマートフォンアプリの企画・設計から制作、システム開発、インフラ構築・運用などの業務を行っているウェブ制作会社です。

実績

案件のご依頼、ご相談、その他ご質問はこちらからお問い合わせください。