野鳥観察をきっかけに、自社で画像解析の実験を始めてみた

オフィスの庭にやってくる鳥を自動で撮影し、Slack に投稿する「birdwatch-camera」。

システムそのものは比較的シンプルですが、鳥との距離感や日々の運用に合わせて、実際に使いながら調整を重ねてきた背景があります。

この取り組みについて、弊社スタッフである、開発担当の kuriyama と日々の運用を行っている maya に話を聞きました。

以下では、その内容をもとに、birdwatch-camera の経緯や仕組み、社内での反応などをまとめています。

01 きっかけ

birdwatch-camera は、オフィスを移転した際、引越し先の庭に長らく放置されていたバードフィーダーを見つけたことが発端です。

もともとオフィス周辺には鳥が多く、鳴き声が聞こえたり、庭にある池で水浴びをする様を見かけることもあります。

「もしかしたら、フィーダーに水や餌を入れてみれば鳥がやってくるかもしれない」。そんな思いつきから、汚れたままになっていたフィーダーを綺麗にし、水を入れて様子を見ることにしたのです。

すぐに変化があったわけではありませんが、冬が近づく頃から、少しずつ庭のまわりに鳥の姿が見えるようになってきました。

そのうちにもっとじっくり観察してみたいと思い、カメラを設置して記録を始めることに。

それに合わせて、ペットショップで鳥の餌を購入したり、果物を置いてみたりと、徐々に手を加えるようになっていきます。

02 鳥の訪問と日々の運用

フィーダーに餌や水を置くようになってから、庭にやってくる鳥の種類が少しずつ増えていきました。

メジロをはじめ、ウグイスやシジュウカラ、ヒヨドリなど、季節によって様々な鳥が訪れます。

餌はペットショップで購入した専用のフードや果物などを試しましたが、特にみかんは多くの鳥に人気のようです。

その様子はカメラにも記録され、スタッフの間で話題になることも。

また、水を飲みに来る鳥も多く、容器の中で羽をばたつかせて水浴びをする鳥もいます。

その姿は思わず目を止めてしまうような可愛らしさがあり、見ているだけで癒される存在です。

そうした光景を見かけることも多いため、餌と同様に、水もこまめに補充するようにしています。

なお、給餌は冬季のみに限定し、通年で与えることはしていません。

これは自然界の餌が減る時期に限定して観察を楽しむという、野鳥観察のマナーに配慮したものです。

小さな鳥たちのための工夫

鳥たちの訪問が増えてきた一方で、ときには思わぬ課題も生まれました。

ある時期から、ヒヨドリが頻繁に現れるようになったのですが、体の大きなヒヨドリは、一度やって来ると餌の大半を食べてしまうため、小さな鳥たちが近寄りにくくなってしまいます。

そこで、餌のまわりに針金を張るなどして、一定以上の大きさの鳥が近づきにくくなるようにすることで、特定の鳥だけが独占するのを防ぎ、小さな鳥たちにも平等に楽しんでもらえるようにしました。

完全に防ぐことは難しいものの、少しの工夫で状況が改善されることも。日々の観察の中で気づいたことを反映しながら、環境を整えていくこともこの取り組みの魅力のひとつです。

また、鳥以外にも時折、猫やハクビシンなどが庭を通り過ぎていく姿がカメラに映ることもあります。意図せぬ来訪者に驚かされることもありますが、そうした一瞬も含めて、オフィスの中で自然に触れられる貴重な時間となっています。

03 カメラの設置と撮影

birdwatch-camera には、Raspberry Pi とカメラモジュールを組み合わせた自作の撮影システムを使用しています。

オフィスには 2 台のカメラを設置しており、1 台はガラス窓越しに庭のフィーダーを、もう 1 台は裏庭にある小さな水場をそれぞれ捉えています。

カメラからの映像を常時 Raspberry Pi 経由で取得し、現在は物体検出モデル「YOLOv8(You Only Look Once version 8)」を使用して、その画像から鳥と認識されたものを自動で切り出す処理を行っています。

YOLOv8 は高速かつ高精度な物体検出が可能なモデルで、画像内に写っている鳥や、それ以外のものを区別するのにも役立っています。

YOLOv8 で物体追跡もできるので、当初はそれで飛来ごとに認識して保存することを試みたのですが、今回の環境では誤検出が多すぎたため、今のところは「一定時間ごとに、鳥を認識している画像を保存する」というシンプルなアプローチに。

撮影された画像は社内のサーバーに保存され、記録として蓄積しながら、後から見返すこともできるようになっています。

Slackでのリアルタイム共有と反応

さらに、撮影された写真は自動的に Slack に投稿され、スタッフ全員が訪れる鳥の姿を日常的に観察できるようにもなっています。

現在はすべての画像が「birdwatch-camera」チャンネルに共有される状態ですが、リアクションやコメントのついた写真は「birdwatch-camera-goodshot」チャンネルに自動転送されるようになっているので、そちらに参加すれば、注目度の高い写真だけを気軽に楽しむことが可能です。

頭の羽が少しぼさっとしたヒヨドリがよくやってくるのですが、「今日もあの子が来てるね」といったやりとりが交わされることもあります。そんなふうにして、オフィスの中でちょっとしたコミュニケーションのきっかけになっているようです。

04 今後の改善

現在の birdwatch-camera では、風による枝の揺れなどでも撮影が行われてしまうことがあり、撮影の精度向上が今後の課題となっています。

鳥だけをより正確に捉えるための条件設定や、動体検知のチューニングなど、精度改善に向けた検討が必要です。

将来的には、YOLOv8 をはじめとした物体検出技術に加え、機械学習を応用して鳥の種類ごとの自動分類や個体識別を行えるようにしていく構想もあります。

日々蓄積されていく画像データをさらに活用するため、精度の向上や分類処理の検討を進めているところです。

その一環として、現在は撮影された写真に対して、気づいたスタッフが手動で鳥の種類や被写体の情報を記録することもあり、補助的な形で精度向上に貢献しています。

また、昨年はヒヨドリが餌場を占有する場面が目立っていたため、今年の冬はより多くの鳥たちが訪れやすいよう、バランスに配慮した対応を行う予定です。

こうした改善を積み重ねながら、鳥たちにとっても、見守る私たちにとっても心地よい観察のかたちを、これからも模索していきたいと思っています。

05 まとめ

birdwatch-camera は、オフィスの庭にやってくる鳥たちをきっかけに始まったものです。

餌や水を置き、様子を見守るうちに、観察を楽しむ環境と仕組みが少しずつ整えられていきました。

Raspberry Pi を使った撮影システムや Slack 連携、画像データの蓄積と活用など、日常の延長線上で始まった取り組みは、やがて技術的な挑戦にもつながっています。

今後は、撮影精度の向上や自動分類・個体識別など、機械学習を活用した展開も視野に入れており、得られた知見をほかのプロジェクトにも応用していく予定です。

弊社では、こうした小さな実験を重ねながら、組み込み技術や機械学習を活用した開発・検証に取り組んでいます。

観察対象を深く理解するための継続的なデータ取得や、それを支えるシステムの構築・運用は、画像解析やセンシングの分野でも応用可能なアプローチです。関連する開発や技術検証をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

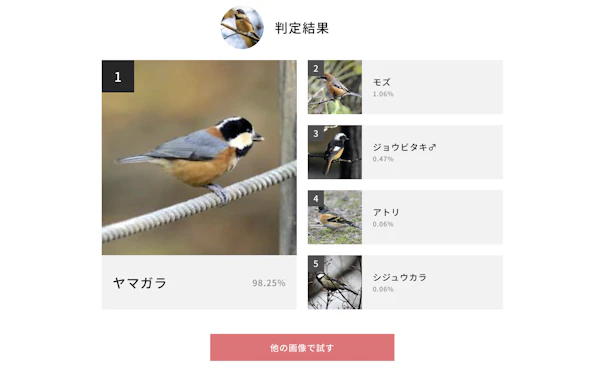

また以前、同じような試みとして「Bird Classification」という Deep Learning 開発のデモページを制作しました。

こちらのページでは「野鳥の画像を入力し、実際に Deep Learning を使ってその種類を推測させる」ことができます。よかったら遊んでみてください。

詳細はブログにまとめてありますので、よければそちらもご覧になってみてください。

S2ファクトリー株式会社

様々な分野のスペシャリストが集まり、Webサイトやスマートフォンアプリの企画・設計から制作、システム開発、インフラ構築・運用などの業務を行っているウェブ制作会社です。

実績

案件のご依頼、ご相談、その他ご質問はこちらからお問い合わせください。